BILAN PPI 6, partie 1 : littoraux en action

Published on 7 août 2025De la protection des tortues à la restauration des mangroves, les associations locales jouent un rôle central dans la conservation marine et côtière en Afrique de l’Ouest et Centrale. Ces 4 dernières années, le PPI 6 a soutenu 70 organisations de la société civile (OSC) en les finançant et en les accompagnant sur leur développement organisationnel, afin de renforcer leur structuration. Grâce à ce soutien, ces OSC ont pu déployer des actions concrètes et durables, conciliant préservation de la biodiversité et développement local.

1 – Espèces marines : la victoire de la coopération

Des nouvelles technologies pour mieux protéger les requins et favoriser une pêche durable

Au Cap-Vert, deux associations – Projeto Biodiversidade sur l’île de Sal et Projecto Vitó du côté de l’île de Fogo – ont adopté la même innovation : les BRUVs (Baited Remote Underwater Video), des caméras sous-marines appâtées, capables de filmer discrètement la faune marine. Ces images permettent non seulement de mieux comprendre les habitudes des requins, mais aussi de bâtir des stratégies adaptées à chaque contexte.

A Sal, Projeto Biodiversidade s’en est servi pour documenter la présence de requin-citron (VU) juvéniles et défendre le classement de leur nurserie en aire marine protégée (AMP). En trois ans, plus de 75 BRUVs déployés, 83 requins tagués et 280 missions de drone ont permis de rassembler des preuves solides pour appuyer la demande officielle d’AMP.

En parallèle, l’initiative a également renforcé les liens avec la communauté locale de Pedra de Lume: 45 guides formés, création d’une association de travailleurs, et braconnage de tortues réduit de 97 à 100 % sur la plage de Parda entre 2022 et 2024.

Deux membres de l'OSC Projecto Vitó préparent le BRUV pour immersion. Cap Vert, 2024. Crédit : Marie Furtado.

De son côté, Projecto Vitó a adapté la méthode pour travailler main dans la main avec les pêcheurs des îles de Fogo, Brava et des îlots de Rombo. Le programme “Gardiens de la Mer » a déjà permis de former 63 pêcheurs, distribuer 40 kits de sécurité, et sensibiliser plus de 2 600 élèves dans 54 écoles grâce à des supports pédagogiques illustrés par les images du terrain.

Les Gardiens de la Mer ont participé au bon déploiement des 72 campagnes de suivi BRUV. En effet, leurs connaissances géographique locale, ont considérablement contribué à la sélection efficace des sites d’échantillonnage. Ici, les vidéos servent à identifier les zones sensibles, réduire les captures accidentelles et tester des dispositifs de dissuasion sur les bateaux.

Dans les deux cas, la technologie n’est qu’un point de départ : c’est l’alliance entre science et action communautaire qui rend ces projets efficaces, en conciliant protection de la biodiversité et moyens de subsistance durables pour ceux qui vivent de la mer.

Observer les géants des mers pour mieux les protéger

Grâce au soutien du PPI, Renatura a mené un travail pionnier au Congo, de suivi des cétacés sur les côtes congolaises, jusque-là très peu documentées. Et les résultats sont prometteurs.

Des observations inédites de baleines à bosse (LC) ont été réalisées pendant trois années consécutives. Non seulement plus de 300 observations ont été comptabilisées (soit 6 fois l’objectif initial), mais les données collectées ont permis de reconsidérer le rôle des côtes congolaises dans le cycle de vie de l’espèce : non plus comme une simple zone de passage, mais potentiellement comme une aire de reproduction, de mise bas et de protection des veaux.

Face aux difficultés logistiques en mer, l’équipe a su s’adapter en adoptant une méthode innovante : le suivi acoustique des dauphins grâce à des hydrophones sous-marins. Ce changement de cap, combiné aux observations depuis la plage et aux retours des pêcheurs, a permis d’affiner la connaissance sur la présence des petits cétacés, notamment le dauphin à bosse de l’Atlantique (CR), une espèce encore très mal connue.

Le réseau d’observateurs côtiers, mis en place avec l’OSC locale La Bouée Couronne, a permis de recueillir 132 observations de dauphins et tortues, et de libérer 206 tortues capturées accidentellement, contribuant à réduire l’impact de la pêche artisanale sur la biodiversité marine.

Enfin, un premier atelier national sur les cétacés a rassemblé scientifiques, OSC, pouvoirs publics et entreprises.

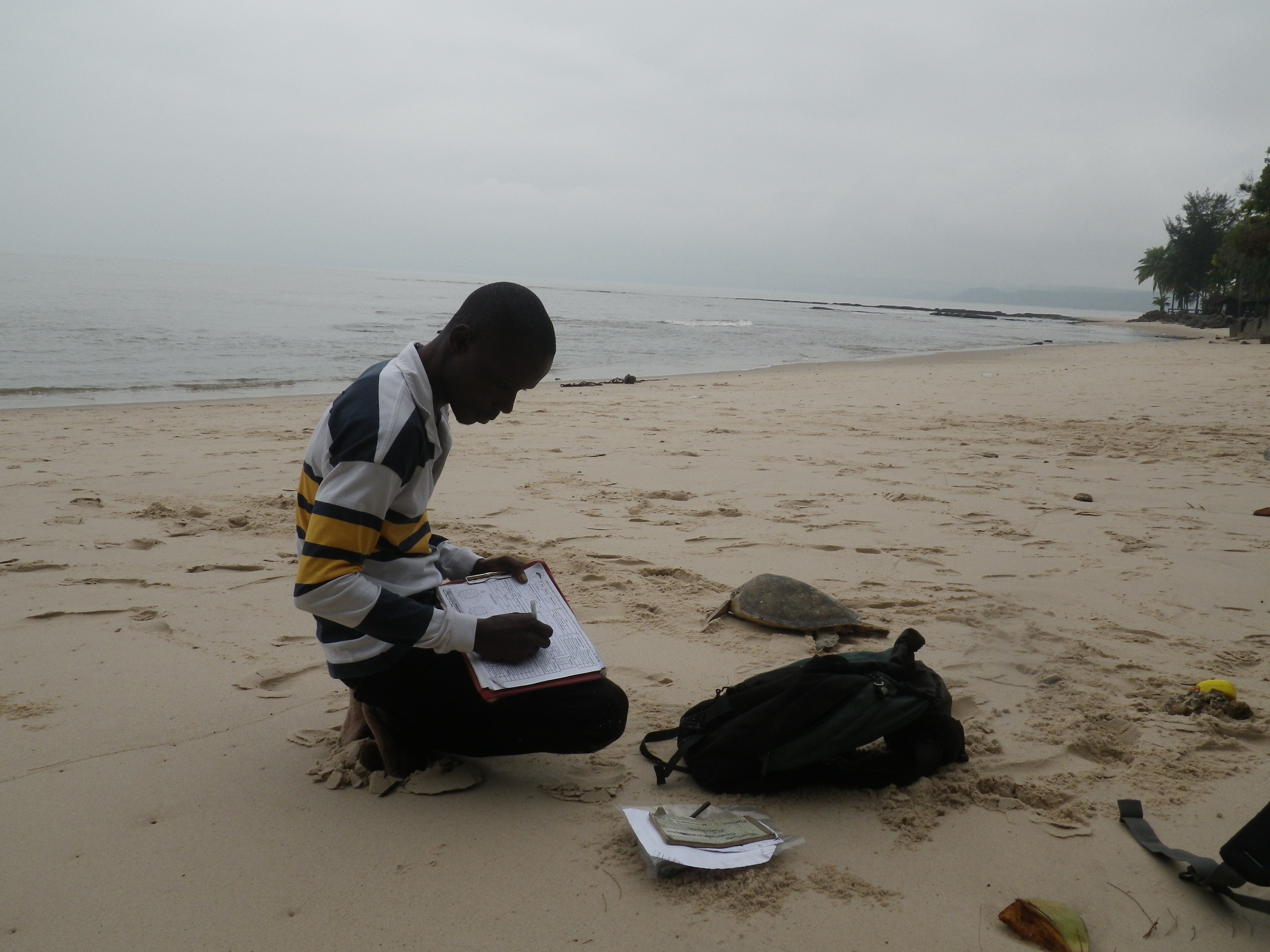

Les tortues ont trouvé leurs meilleurs alliés : les anciens braconniers

Prise de mesures d'une tortue verte par un membre de Programa Tatô. Sao Tome, 2025. Crédit : Marie Furtado.

Sur l’île de São Tomé, l’OSC Programa Tatô a fait bien plus que protéger les tortues marines : elle a profondément transformé la relation entre les communautés côtières et ces espèces menacées. Grâce à un programme communautaire rigoureux, 80 plages ont été surveillées par 55 agents locaux, permettant la protection de près de 1 000 nids et la libération de plus de 81 000 bébés tortues vers l’océan en une saison.

Le projet porte aussi une dimension sociale : 55 anciens braconniers et vendeuses de produits dérivés de tortues ont été reconvertis en protecteurs de la biodiversité, agents de suivi ou artisans spécialisés dans l’upcycling. Résultat : le nombre de tortues tuées est tombé de 100 à 11 par an, et des alternatives économiques durables ont émergé.

Pour l’OSC Programa Tatô, ce changement de comportement a été soutenu par une campagne de sensibilisation à grande échelle — plus de 80 000 personnes touchées — via des actions dans les écoles, les radios, les plages et même à la télévision avec la pièce “Tataluga Mém di Omali”. À cela s’ajoutent des collaborations exemplaires avec la police nationale et les hôteliers pour encadrer l’écotourisme et sécuriser les plages sensibles comme celle de Jalé, aujourd’hui classée réserve spéciale.

Entre science, pédagogie et inclusion sociale, Programa Tatô montre qu’on peut sauver les tortues… en valorisant l’humain. Tout n’a pas été simple : la pression économique continue de peser sur certains anciens braconniers, et les limites d’accès à certaines plages freinent encore la surveillance complète. Mais ces obstacles confirment que la conservation ne peut réussir sans accompagnement socio-économique sur le long terme, ce que le projet a justement amorcé avec succès.

En Côte d’Ivoire également, l’association Conservation des Espèces Marines (CEM) forme d’anciens braconniers à la sauvegarde des tortues marines :

Cliquez pour regarder la vidéo de TV5 Monde !

Le retour du lamantin

Suivi de la salvinia sur le lac Ossa - Crédit : AMMCO

Dans la Réserve de Faune du lac Ossa, les lamantins d’Afrique avaient pratiquement disparu. En cause : une invasion massive de Salvinia molesta, une fougère aquatique venue d’Amérique du Sud, qui couvrait jusqu’à 3 000 hectares du lac, asphyxiant l’écosystème. Le projet porté par AMMCO a inversé la tendance. Grâce à une stratégie combinant enlèvement manuel et lutte biologique (avec l’introduction du charançon Cyrtobagous salvinae), plus de 600 tonnes de Salvinia ont été extraites, ramenant la couverture à 13 % du plan d’eau. Résultat : les lamantins (VU) sont désormais observés lors de 3 sorties sur 4, et les captures de poissons sont reparties à la hausse, avec 12 kg pêchés par jour en moyenne.

En parallèle, AMMCO a formé plus de 80 personnes aux pratiques durables comme la pisciculture, l’écotourisme ou la production de charbon écologique à base de Salvinia. Si près de 19 tonnes ont été produites, la filière reste expérimentale, avec des freins techniques et une adoption locale encore timide. En revanche, la pisciculture hors-sol, directement gérée par l’association, affiche des résultats prometteurs avec près de 900 kg de poissons produits.

Ce projet montre que restaurer un écosystème, c’est aussi accepter de tester, d’ajuster et parfois de faire un pas de côté. Si tout n’est pas encore pérenne, les fondations posées autour du lac Ossa — entre biodiversité retrouvée, connaissances scientifiques accrues et communautés plus résilientes — donnent des raisons d’espérer un avenir durable pour le lamantin… et ceux qui partagent son territoire.

En parallèle, l’association Help Congo agit au sein du Parc National de Conkouati-Douli, au Congo-Brazzaville, pour améliorer les connaissances sur le lamantin d’Afrique et renforcer sa protection. Grâce à une approche scientifique rigoureuse, l’équipe a réussi à cartographier les zones de refuge et de nourrissage, collecter plus de 10 000 heures de données acoustiques et confirmer la présence de l’espèce dans 30 des 43 sites suivis. Un important travail de recherche est en cours, notamment via une thèse soutenue par Beauval Nature, pour affiner l’estimation de la population et identifier les corridors de déplacement.

Au-delà des espèces emblématiques, c’est tout un tissu d’écosystèmes fragiles qui a besoin d’être régénéré. Mangroves, vasières, récifs… ces habitats, essentiels pour la biodiversité et les populations côtières, font l’objet d’efforts de restauration ambitieux, portés par ceux qui en dépendent directement.

2 – Restaurer les écosystèmes, renforcer les liens humains

Dans les zones côtières d’Afrique de l’Ouest, la restauration des écosystèmes ne se limite pas à planter des arbres ou immerger des structures. Elle implique de réinventer les liens entre populations locales et milieux naturels, pour en faire des espaces vivants, productifs et durables.

Au Sénégal, l’OSC Nebeday a mobilisé les communautés de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum pour restaurer la mangrove et renforcer l’autonomie des femmes. Résultat : plus de 160 000 palétuviers plantés, une filière de biocharbon qui profite à 70 femmes, et le relâcher de plus de 1 000 bébés tortues grâce au suivi des pontes sur les plages. Malgré des retards liés à des changements institutionnels, le projet a su s’adapter, et la population s’implique aujourd’hui activement dans la surveillance de la réserve.

🎤Fatoumata Camara – Nebeday, Sénégal :“Ce projet nous a poussés à renforcer notre gestion interne. On a mis en place un suivi plus précis, un planning de patrouille clair, et les femmes du groupement savent maintenant comment répartir les revenus équitablement.”

Cliquez pour écouter les podcasts !

Au Ghana, Hen Mpoano a restauré plus de 30 hectares de mangroves dans le bassin de la rivière Ankobra, tout en établissant deux aires communautaires de conservation (CREMA) couvrant 11 500 hectares. Plus de 1 000 habitants ont été sensibilisés, et plus de 500 personnes formées à des alternatives comme l’apiculture et l’agroforesterie, renforçant à la fois la gouvernance locale et la résilience économique.

🎤 Kevin Fiati – Hen Mpoano, Ghana :“Avec le soutien du PPI, on est passé à une autre échelle. La structuration de nos CREMA, la mobilisation des communautés, le lien avec les autorités… Tout a gagné en qualité et en légitimité.”

Enfin, toujours dans le delta du Saloum, l’Aire Marine Protégée du Gandoule (AMPG) a misé sur la restauration des fonds marins, avec 400 récifs artificiels immergés et 24 hectares de vasières reconstitués, favorisant le retour des poissons, mollusques et oiseaux. Ces actions ont été portées par les habitants eux-mêmes, écogardes et pêcheurs.

Ces trois projets montrent qu’en bord de mer, restaurer les écosystèmes, c’est aussi restaurer la confiance entre communautés, nature et avenir.

Site de reboisement de mangroves de l'OSC Hen Mpoano. Ghana, 2023. Crédit : Marie Furtado.

🎤 Alioune Diallo – AMPG, Sénégal :“Avant, les écogardes ne comprenaient pas bien leur rôle. Aujourd’hui, grâce au PPI, ils savent ce qu’ils doivent faire pour protéger l’aire marine. On a aussi appris à mieux communiquer : maintenant, on est présent sur Facebook, TikTok, et nos pages sont suivies. Le PPI nous a fortifiés.”

Restaurer la nature, c’est essentiel, mais il faut également garantir des moyens de subsistance durables pour les communautés locales pour que ces efforts soient durables. De la pêche artisanale à la gestion des déchets, en passant par l’écotourisme, les projets soutenus par le PPI prouvent qu’il est possible d’allier développement économique et protection de la mer.

3 – Développement local : transformer les défis en opportunités

Transformer les déchets marins en solution locale

Sur l’île de Santa Luzia, où l’absence d’infrastructures rend tout recyclage complexe, l’association Biosfera a relevé un défi de taille : faire de la pollution plastique un levier d’innovation locale. En trois ans, plus de 1 200 kg de plastique ont été collectés, broyés et 320 kg ont été effectivement recyclés dans une unité de transformation créée à Mindelo, aujourd’hui pleinement opérationnelle. Cette plateforme, équipée d’un extrudeur, d’une presse et d’un broyeur, a permis de produire les premiers objets à base de plastique récupéré, marquant les premiers pas d’une économie circulaire locale.

Deux personnes issues des communautés voisines ont été formées et embauchées, posant les bases d’une filière d’emploi durable. En parallèle, des études de caractérisation des déchets ont été menées sur les plages du nord de Santa Luzia, avec l’appui du programme Darwin200, permettant d’identifier les types, origines et cycles de retour des déchets.

Les conditions, cependant, restent difficiles : le transport des déchets vers les îles voisines est quasi impossible, et le plastique marin est souvent trop dégradé pour être recyclé efficacement. Ces limites techniques ont obligé l’équipe à revoir certains objectifs à la baisse, mais sans renoncer à la vision de long terme : bâtir un modèle où la gestion des déchets devient un levier de résilience insulaire.

🎤 Membre de l’équipe de Biosfera : “Le PPI nous a donné confiance. Avant, on n’osait pas postuler à certains financements. Maintenant, on sait qu’on a la capacité, on sait comment formuler les choses, comment structurer une équipe.”

Relancer l’écotourisme en s’appuyant sur le crocodile le plus menacé d’Afrique

Au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, dans la Réserve Naturelle Volontaire de l’Embouchure de la Dodo (RNVED), l’association Conservation des Espèces Marines (CEM) s’est donné pour mission de protéger un pensionnaire exceptionnel : le faux gavial d’Afrique de l’Ouest (Mecistops cataphractus, EN), une espèce en danger critique d’extinction et encore très peu connue, même des populations locales.

Le projet a combiné conservation in situ et écotourisme communautaire, avec plusieurs résultats notables :

• 10 km de berges ont été balisés et protégés, et 78 hectares de zones humides identifiées comme sensibles à préserver.

• 8 écogardes ont été formés à la conduite de visites écotouristiques et au suivi des crocodiles, avec des outils de sensibilisation produits et diffusés dans la région.

• 5 partenariats touristiques ont été établis avec des complexes hôteliers locaux pour promouvoir les visites du circuit “crocodile”.

• 514 personnes ont été sensibilisées aux enjeux de conservation dans les villages et les écoles alentour.

À la recherche du faux gavial d’Afrique de l’Ouest avec CEM. Côte D'Ivoire, 2024. Crédit : Marie Furtado.

La fréquentation touristique, en revanche, est restée bien en dessous des attentes (17 touristes accueillis contre 100 prévus), freinée par l’éloignement du site (2,5 km de marche), la réticence à faire des sorties de nuit et des conditions saisonnières rendant les crocodiles moins visibles. En réponse, l’équipe a su adapter son offre en créant des balades de jour, une randonnée en forêt et des propositions de pêche sportive, afin de valoriser autrement la biodiversité de la zone.

Et c’est là toute la singularité de ce projet : proposer une offre d’écotourisme autour du crocodile, espèce souvent perçue comme peu attirante, relève d’un véritable pari — bien plus difficile à “vendre” que l’observation des tortues ou des dauphins. Pourtant, les premiers jalons posés prouvent que ce type de valorisation est possible, surtout lorsqu’elle s’appuie sur une forte implication locale.

La translocation d’un faux gavial, pourtant validée en théorie, n’a pas pu être réalisée à cause de lenteurs administratives. Néanmoins, la réserve est désormais identifiée comme le premier site prioritaire en Côte d’Ivoire pour une future réintroduction, reconnue par les autorités comme un modèle à suivre.

Ce tour d’horizon des initiatives côtières et marines offre un aperçu concret de ce que le Programme de Petites Initiatives (PPI) a permis d’accomplir au cours des quatre dernières années dans le cadre de sa sixième phase. Grâce à son appui financier, mais aussi à son soutien en renforcement des capacités, le PPI a permis à des dizaines d’organisations de la société civile (OSC) africaines de renforcer leur ancrage local, de structurer leurs actions et de contribuer à des avancées tangibles pour la préservation de la biodiversité marine, tout en impliquant durablement les communautés. Ces résultats rappellent que la conservation ne se décrète pas depuis les bureaux, mais se construit au plus près du terrain, avec celles et ceux qui connaissent, protègent et vivent des écosystèmes marins.

Suivi de la salvinia sur le lac Ossa - Crédit : AMMCO

Suivi de la salvinia sur le lac Ossa - Crédit : AMMCO