Bilan PPI 6, partie 2 : au coeur des terres

Published on 26 septembre 2025Des forêts tropicales du Gabon aux savanes du Bénin, en passant par les villages enclavés du Burundi et les zones humides du Ghana, des organisations de la société civile (OSC) ont fait évoluer la manière de protéger la nature sur le continent. Ces 4 dernières années, le PPI 6 a soutenu les projets des OSC en les finançant et en les accompagnant sur leur développement organisationnel, afin de renforcer leur structuration. Grâce à ce soutien, les associations locales ont restauré des habitats menacés, préservé des espèces rares et mis en place des solutions qui améliorent à la fois la biodiversité et la vie des communautés. Ces initiatives prouvent qu’en plaçant les habitants au cœur des décisions, il est possible de concilier préservation des écosystèmes terrestres et développement durable.

1 – Des espèces emblématiques au cœur des communautés

Primates – Des forêts reconnectées, des communautés engagées

Qu’il s’agisse de chimpanzés (Pan troglodytes, EN) au Burundi, de petits singes au Ghana ou de gorilles des plaines de l’Ouest (Gorilla gorilla gorilla, CR) au Gabon, les projets du PPI montrent que la conservation des primates passe autant par la restauration des habitats que par la gouvernance locale.

Au Burundi, l’association 3C a restauré 659 hectares de corridor forestier entre deux aires protégées, avec 30 000 arbres plantés, un pare-feu de 8 km et l’implication de 14 écogardes formés au suivi SMART — une première nationale. Un comité multi-acteurs pilote désormais les actions, et la méthode s’essaime autour d’autres parcs.

Au Ghana, WAPCA agit dans la forêt de Cape Three Points pour protéger des espèces en danger critique d’extinction comme le Cercopithèque de Roloway (Cercopithecus roloway, CR). Grâce à une approche intégrée, plus de 60 000 plants pour la reforestation ont été produits, 4 800 patrouilles de surveillance menées, et 12 000 personnes sensibilisées à travers écoles, radios et événements.

Enfin, au Gabon, l’OSC PROGRAM a effectué un inventaire de primates durant 176 jours, avec 118 km de transects au total, sur 30 km². Les équipes ont combiné : observations directes, entretiens, caméras‑pièges et relevés d’indices (nids, crottes, restes de fruits). Résultat : les caméras‑pièges ont documenté la présence de 295 gorilles et 43 chimpanzés. Les équipes ont identifié 5 groupes de gorilles : 3 grands (18–26 individus) et 2 plus petits (9–18). En revanche, les chimpanzés apparaissent plus dispersés, avec seulement deux groupes repérés. Grâce à ces observations, un accord de non-exploitation de la forêt a été signé, et un éco-tourisme durable est en cours de développement.

Trois contextes, trois stratégies, mais une même conviction : les communautés locales sont les meilleures alliées des primates.

🎤Leonidas Nzigiyimpa – 3C, Burundi : “C’est une expérience unique. Le PPI, ce n’est pas juste un bailleur : c’est un partenaire qui t’accompagne au quotidien, de la rédaction du projet jusqu’à la recherche de nouveaux financements. Grâce à eux, 3C est aujourd’hui bien plus crédible.”

Amphibiens – Sauver une grenouille géante, restaurer une forêt entière

Dans la forêt de Sui, au sud-ouest du Ghana, l’association Save Ghana Frogs se bat pour la survie d’une espèce aussi rare que méconnue : la grenouille géante de Krokosua (Arthroleptis krokosua, CR). Menacée par la déforestation, l’agriculture intensive, les espèces invasives et le braconnage, cette espèce est devenue l’ambassadrice d’un projet de restauration ambitieux, mené au plus près des communautés locales.

A droite, pépinière pour la production de plants de Tieghemella heckellii utilisés dans le cadre de la reforestation. Crédits : Marie Furtado

En à peine deux ans, 34 hectares ont été restaurés, grâce à la production de 28 000 plants forestiers issus de 4 pépinières communautaires, et un travail de désherbage ciblé contre l’espèce invasive Chromolaena odorata. L’impact écologique est déjà mesurable : 13 des 26 espèces d’amphibiens recensées dans la forêt ont été retrouvées dans les zones restaurées, et 126 individus de grenouille géante ont été observés, contre 4 seulement dans les zones dégradées.

Mais le projet ne s’arrête pas à la forêt : il touche aussi les villages. 100 personnes ont été formées à la culture de champignons et 150 personnes ont été formées à l’apiculture, avec 95 % de ruches colonisées et 100 litres de miel produits, et un début de filière locale durable pour réduire la pression sur l’écosystème. En parallèle, la création de 4 CREMAs est en cours, et plus de 8 000 personnes (dont 3 000 enfants) ont été sensibilisées via écoles, radios locales et supports pédagogiques développés en langue locale.

À gauche, deux membres de l’OSC formés à l’apiculture. À droite, des abeilles entrant dans la ruche. Ghana, 2023. Crédit : Marie Furtado.

Oiseaux – Réhabiliter l’image du vautour charognard et ses habitats

Souvent stigmatisé à tort, le vautour charognard (Necrosyrtes monachus, CR) est pourtant un allié précieux des écosystèmes et de la santé publique. Dans les zones rurales du nord Bénin, l’OSC SOS Savane a fait de sa sauvegarde une priorité, en s’attaquant à la fois aux préjugés culturels, à la déforestation des sites de nidification, et à la raréfaction des sources de nourriture.

Cliquez pour regarder les vidéos de l’OSC SOS Savane !

Grâce à une mobilisation communautaire sans précédent, 100 % des 165 guérisseurs et chasseurs ciblés ont renoncé à toute utilisation des organes de vautours, après avoir été sensibilisés aux textes de loi et à l’importance écologique de l’espèce. Plus de 2 400 riverains ont été sensibilisés, et 11 comités locaux de suivi ont été créés, actifs sur le terrain.

Du côté des résultats écologiques, 148 individus ont été recensés lors de 14 mois de suivi, incluant adultes, subadultes et juvéniles. Deux aires d’alimentation ont été sécurisées autour de quatre abattoirs pour permettre aux vautours de se nourrir sans risque. Sur les zones de reproduction, 12,5 hectares ont été restaurés, et 1 920 hectares de systèmes agroforestiers ont été régénérés par Régénération Naturelle Assistée (RNA). La RNA est une technique qui consiste à protéger et à entretenir la régénération naturelle déjà présente (jeunes plants, rejets de souche, semis naturels) plutôt que de replanter. Cette technique a permis un taux de survie des plants de 72,5 % !

Au-delà de la conservation, le projet a aussi renforcé la résilience des communautés : 226 ménages ont reçu un appui pour cultiver des jardins de case, générant des revenus en période de soudure, et 25 hectares de plantations de bois-énergie ont été installés pour réduire la pression sur les forêts naturelles.

En filigrane, SOS Savane expérimente de nouvelles méthodes de suivi : pièges photographiques, drones, et volonté de mettre en place une stratégie de capture-recapture. Un signal fort d’une conservation en constante amélioration, portée par et pour les communautés.

Ces résultats pour la faune et les habitats n’auraient pas été possibles sans une autre dimension essentielle : améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Dans des zones où la pression sur les ressources est souvent forte, les projets soutenus par le PPI ont prouvé qu’il est possible de mieux vivre de la nature tout en la protégeant.

2 – Produire, protéger, prospérer : un cercle vertueux

Vivre avec la nature, mieux produire pour la protéger

Dans les zones rurales, la pression sur les ressources est souvent perçue comme incompatible avec la conservation. Les projets soutenus par le PPI montrent qu’au contraire, mieux vivre de la nature peut aussi aider à la préserver.

En Côte d’Ivoire, YVEO agit autour du Parc National de Taï, où les éléphants détruisent régulièrement les cultures. Pour apaiser les tensions, l’association a sensibilisé plus de 2 000 habitants, formé 36 agriculteurs à l’apiculture, et cartographié les zones les plus exposées aux conflits. Les premières récoltes de miel ont déjà permis de générer des revenus tout en dissuadant les éléphants de forêt d’Afrique (Loxodonta cyclotis, CR) de s’approcher des cultures.

🎤 Kouame Khassy Georges – YVEO, Côte d’Ivoire : “On était déjà actif, mais le PPI nous a appris à structurer notre vision, notre stratégie, notre communication. Aujourd’hui, on est sollicité par d’autres partenaires. C’est un vrai tremplin.”

À gauche, l'ONG YVEO se prépare pour une opération de sensibilisation. À droite, alvéoles sans miel d'une ruche. Côte d'Ivoire, mai 2025. Crédit : Paul Lemaire.

Au Cameroun, TF-RD mise sur le cacao, certifié “zéro déforestation” et ECOCERT, et les produits forestiers non ligneux. Plus de 300 personnes ont été formées, 1 000 kg de cacao biologique ont été vendus collectivement et un partenariat entre les communautés et une société forestière jusqu’en 2027 garantit l’accès aux ressources tout en protégeant la Réserve de Faune du Dja, classée au patrimoine mondial.

De retour en Côte d’Ivoire, l’OSC NOFNA a mit en place de la surveillance communautaire dans la forêt du Cavally. Cette surveillance permet de lutter contre le trafic de cacao et le braconnage, et des actions en justice ont conduit à six condamnations pour atteintes à l’environnement, contribuant au reclassement de la forêt en réserve. En parallèle, NOFNA a mis en place des activités de reboisement portées par des femmes : elles font grandir des plants en pépinière dont la vente a permis de reboiser 30ha de forêt.

En plus de cette nouvelle source de revenus, l’OSC a mis en place des poulaillers améliorés : « au lieu d’aller chercher la viande ailleurs on peut s’en procurer au village » soutient M Kouakou le cousin du propriétaire.

À gauche, le bureau de la NOFNA à Zagné. À droite, Deux poulets de la ferme de poulet améliorés du village de Cocody. le 16 avril 2025. crédit : Paul Lemaire.

Trois exemples concrets où la protection des milieux ne s’oppose pas au développement local — elle en devient le moteur.

Quand la nature devient la solution

Crédit : UICN

Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever des défis de société, comme le changement climatique, la sécurité alimentaire ou la santé humaine — tout en bénéficiant à la biodiversité. Elles visent à réconcilier développement et préservation du vivant. À Abomey-Calavi, deuxième ville du Bénin, l’OSC ACED a transformé cette idée en réalité.

Face à une urbanisation galopante et à un accès très limité aux espaces verts (seulement 0,06 m² par habitant), elle a accompagné la commune pour créer des jardins agroécologiques et aménager des espaces verts reboisés dans les quartiers.

Résultat : 1,5 hectare de jardin productif mis à disposition, 500 arbres plantés, 33 espèces locales revalorisées et 10 espèces de pollinisateurs attirées grâce aux pratiques douces mises en œuvre. Le tout a été intégré dans un plan d’arborisation communal (le « plan canopée »), coconstruit avec les autorités locales, les scientifiques et les citoyens.

Cette initiative montre que les SfN ne sont pas qu’un concept : elles peuvent redessiner des villes plus vivables, plus résilientes, et plus fertiles.

Aménagement d’un espace publique vert reboisé au coeur de la Ville d’Abomey Calavi au Bénin. Crédit : ACED

Aménagement d’un espace publique vert reboisé au coeur de la Ville d’Abomey Calavi au Bénin. Crédit : ACED

Protéger la biodiversité et améliorer les moyens de subsistance ne suffit pas si la gouvernance locale n’est pas renforcée.

Pour pérenniser les acquis, les associations ont travaillé à redonner aux communautés un rôle central dans la gestion et la protection de leurs territoires, en s’appuyant sur leurs savoirs et leur lien ancestral à la terre.

3 – Des communautés aux commandes de la conservation

Préserver la biodiversité ne se limite pas à protéger des espèces ou à restaurer des habitats. Pour que les résultats soient durables, il faut aussi s’assurer que les communautés locales puissent décider, gérer et défendre leurs territoires.

Au cours du PPI 6, plusieurs associations ont mis en place ou renforcé des modèles de gouvernance qui reposent sur la participation active des habitants : aires protégées communautaires, cadres légaux innovants comme les CREMAs au Ghana, ou encore Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) au Gabon.

Ces initiatives placent la culture, les savoirs locaux et la concertation au cœur de la conservation, afin de bâtir des solutions enracinées dans les réalités du terrain.

Les aires protégés communautaires

Un exemple au Ghana : les CREMAs (Community Management Ressources Areas)

Les CREMAs (Community Resource Management Areas) sont un outil qui permet de donner aux communautés locales un rôle central dans la gestion de leur environnement. Concrètement, l’État leur transfère des pouvoirs de gestion sur un territoire bien délimité. Les habitants s’organisent alors collectivement pour établir des règles et prendre des décisions adaptées à leurs besoins. Cette organisation leur permet non seulement de protéger la biodiversité, mais aussi de tirer une valeur durable des ressources naturelles (pêche, agriculture, forêt, etc.). En plaçant les communautés au cœur de la gouvernance, les CREMA favorisent à la fois la conservation de la nature et le développement local.

Membres élus d'une CREMA autour de la Réserve de Cape Three Point, Ghana 2023 - Crédit : Marie Furtado.

Au Ghana, une CREMA soutenue par l’OSC WAPCA illustre bien ce modèle : les communautés locales restaurent la forêt grâce à des pépinières, patrouillent pour protéger les primates menacés, et développent des activités durables comme l’apiculture ou l’écotourisme. En redonnant vie à leur territoire, elles allient conservation de la biodiversité et amélioration des conditions de vie.

Les Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) : remettre la culture au cœur de la conservation

🎤Savana Nnang Obiang – NADA, Gabon : “Le PPI ne s’est pas contenté de financer : il nous a accompagnés dans la structuration, la visibilité, et même pour obtenir de nouveaux financements. Sans eux, on n’aurait pas atteint ce niveau.”

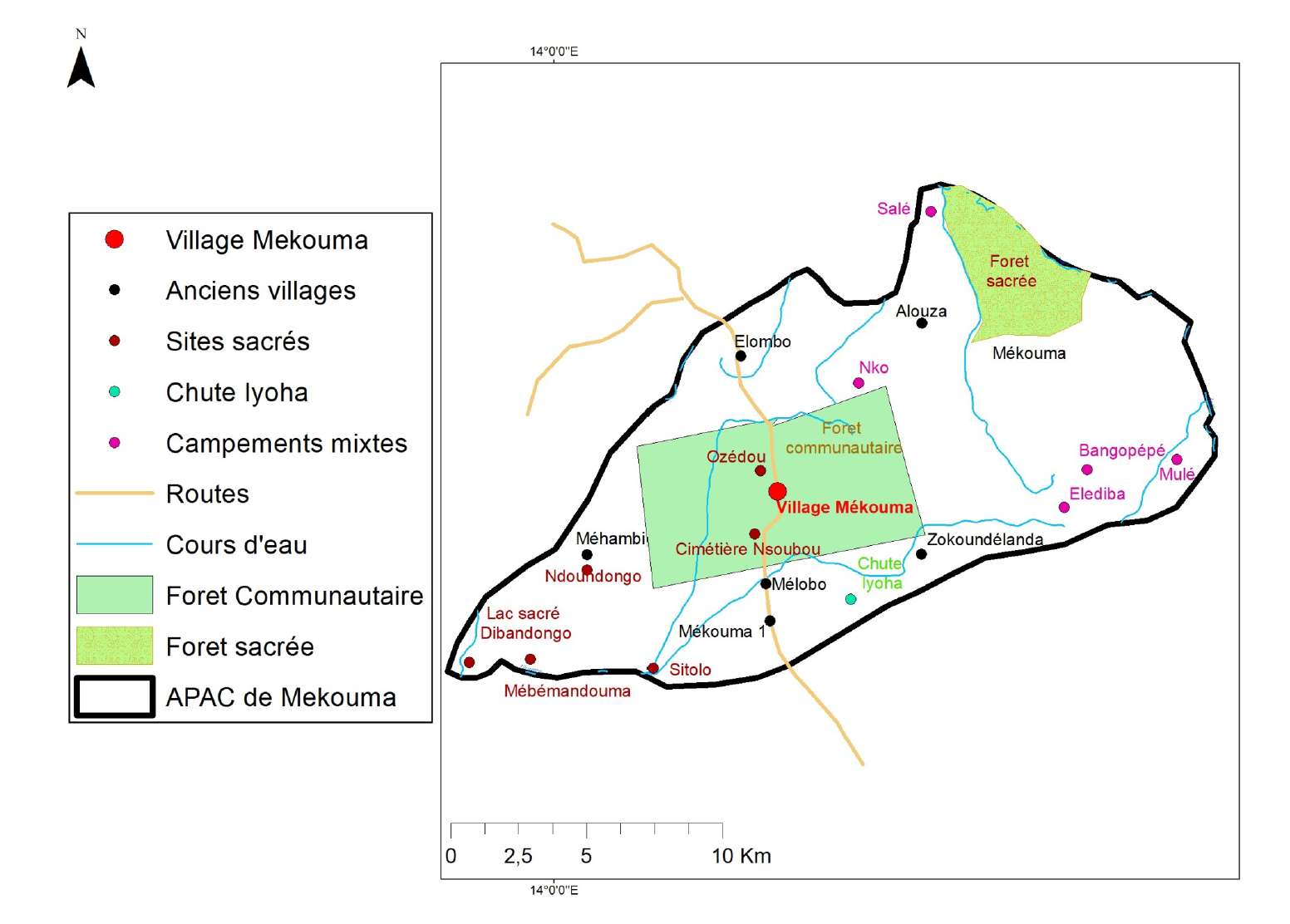

Dans le département de l’Ivindo, au nord-est du Gabon, l’OSC NADA accompagne les communautés villageoises pour faire émerger un modèle d’aire protégée communautaire encore peu connue dans la région : les APAC — Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire, aussi appelées “territoires de vie”.

Cette approche place les habitants au centre des décisions liées à la préservation des écosystèmes, en s’appuyant sur leurs savoirs, leurs récits, et leurs liens ancestraux à la terre. Dans une zone forestière riche en espèces emblématiques — gorilles, éléphants de forêt, panthères — mais aussi soumise à des pressions fortes (chasse, orpaillage, exploitation illégale), NADA a mené un important travail de terrain : 18 APAC ont été identifiées et cartographiées, et 180 personnes issues de 13 villages ont été formées aux principes de cette gouvernance alternative.

À gauche, une cartographie des lieux sacrés réalisée par NADA. À droite, la communauté de Malassa. Gabon, 2025. Crédit : Marie Furtado.

Les communautés ont réalisé le “bilan santé” de leurs territoires, défini des plans d’actions concrets, et commencé à mettre en œuvre des mesures locales de conservation et de développement. Grâce à la méthodologie de cartographie participative développée par NADA, les habitants ont pu identifier les sites et forêts sacrées de leur territoire, les espaces naturels d’intérêts (cours d’eau, sites d’orpaillage, zones de chasse et de pêche). Afin d’améliorer leur préservation, les communautés locales les entretiennent et ont installé, par exemple, des panneaux de signalisation afin de définir les limites de leurs territoires.En parallèle, un réseau APAC départemental a été créé pour mutualiser les expériences, et un atelier rassemblant élus locaux, autorités et populations a été qualifié “d’atelier école” par le préfet lui-même.

Cliquez pour lire l'interview d'Alex, président de l’OSC NADA, sur les récits, histoires culturelles et croyances qui participent à la conservation

Malgré des défis logistiques et l’absence de reconnaissance légale de ces aires dans le code forestier, le projet a rencontré un véritable engouement. Des villages non ciblés ont spontanément sollicité l’intervention de NADA, et plusieurs histoires culturelles autour des territoires ont été recueillies, montrant que la culture locale est un levier puissant pour repenser la conservation autrement.

Cliquez pour écouter le témoignage de Savana sur l'implication des femmes dans les processus de conservation communautaire !

Du suivi des primates à la restauration des forêts, de la protection des vautours à la création d’aires communautaires, les quatre années du PPI 6 montrent que les solutions locales, lorsqu’elles sont soutenues et partagées, peuvent transformer durablement les territoires.

Ces initiatives ont renforcé la résilience des communautés, amélioré la connaissance scientifique, et prouvé qu’écologie et développement peuvent avancer ensemble.

Alors que se dessine la prochaine phase du PPI, ces expériences constituent un socle solide pour aller plus loin, inspirer d’autres acteurs, et continuer à bâtir un avenir où la préservation du vivant profite à toutes et tous.