Des esprits, des lacs et des forêts : comment l’OSC NADA ravive les savoirs ancestraux du Gabon

Published on 26 septembre 2025À Makokou, dans le nord-est du Gabon, les forêts s’étendent à perte de vue. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle, mais aussi une mémoire vivante : celle des peuples qui y ont vécu pendant des siècles. Avant la colonisation, les communautés étaient installées au cœur des forêts, près des rivières. L’arrivée des missionnaires et la construction des routes ont bouleversé cet équilibre. Les habitants ont été regroupés le long des axes, loin de leurs terres ancestrales. Avec ce déplacement forcé, une partie des pratiques traditionnelles s’est effacée, affaiblissant le lien intime qui unissait les humains à la forêt.

Pour Alex Ebang Mbélé, co-fondateur et président de l’association NADA (Nsombou Abalghe-Dzal Association), ce lien n’est pas perdu. NADA œuvre pour documenter et faire reconnaître les APAC – Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire – ces zones où les communautés préservent la nature selon leurs règles, héritées d’ancêtres et transmises oralement. « La forêt, c’est la source de notre énergie. Si on la perturbe, on se perturbe nous-mêmes », confie Alex.

Son équipe parcourt les villages, échange avec les anciens, et recueille des histoires où culture et conservation se mêlent. Des récits où esprits, lacs et arbres sacrés ne sont pas des symboles figés, mais des gardiens bien réels de la biodiversité.

Magazima Lépépa : l’esprit régulateur de la forêt

Dans la communauté de Malassa, on raconte l’histoire d’un jeune chasseur qui n’est jamais revenu de la forêt. Son esprit, devenu gardien des lieux, a donné son nom à cette forêt sacrée : Magazima Lépépa.

« Il se manifeste encore, de temps en temps, aux membres de la communauté », explique Alex. L’accès à la forêt est strictement réglementé. Ceux qui viennent pour chasser ou cueillir doivent le faire avec des intentions claires et respectueuses, précédées d’incantations. Un chasseur qui dépasse ses besoins se voit rappeler à l’ordre : l’esprit peut le faire s’égarer jusqu’à ce qu’un proche invoque cet esprit pour le libérer.

Plus loin, une seconde forêt sacrée impose une autre règle : y parler uniquement la langue autochtone locale Begome. Quiconque s’exprime en français ou dans une autre langue subit aussitôt un signe de désapprobation — pluie soudaine, désorientation, obscurcissement de la forêt. Ces contraintes linguistiques et rituelles, bien que spirituelles, ont un effet tangible : elles maintiennent intacts des écosystèmes forestiers riches en faune et flore.

La pêche communautaire et le bois et la liane sacrés Bilinga et Anagoué

Pour une autre communauté, celle de Massaha, la pêche communautaire appelée Itoubili n’a lieu qu’une fois par an (la période des grandes vacances). Au cœur de cette tradition : une pirogue de 14 mètres de long appelée Boualo, taillée avec le bois Bilinga, un arbre étroitement lié aux pratiques spirituelles, et une nasse pour attraper le poisson, tissée avec la liane Anagoué.

Avant la pêche, un jeune homme est préparé par les anciens — isolement, interdits, purification. Le jour venu, la grande pirogue ouvre la marche, guidée par des incantations, suivie par d’autres embarcations. Lorsque la pirogue s’arrête, c’est le signal : toute la communauté peut alors pêcher… mais seulement à cet endroit précis. La pêche peut remplir jusqu’à 10 pirogues de poissons en une journée.

Gabon, 2008. Crédit : Thomas Viot

Le reste de l’année, la rivière se repose, permettant aux poissons de se reproduire. La coupe du bois Bilinga, rare et majestueux, est également régulée : « On ne l’abat pas n’importe quand, ni n’importe comment. C’est lié à la tradition, et ça empêche le désordre », souligne Alex. Ici, la culture protège la ressource.

Le lac-cimetière devenu sanctuaire animalier

Au cœur de la forêt de Mékouma se trouve un lac sacré, jadis utilisé comme cimetière. Lorsque les villages ont été déplacés vers les routes, ce lieu a été laissé intact.

Pour les habitants, les animaux qui s’y abreuvent portent les âmes des ancêtres. Chasser ici est impensable, tirer un coup de fusil est dangereux : « Il peut t’arriver quelque chose d’inattendu, comme te perdre en forêt », raconte Alex.

Résultat : le lac et la forêt environnante sont devenus un refuge pour la faune. Les éléphants viennent y boire, les oiseaux y nichent, et aucune activité humaine ne trouble cette quiétude. NADA aimerait y mener des recherches scientifiques, mais toujours accompagné de la communauté, garante de l’accès.

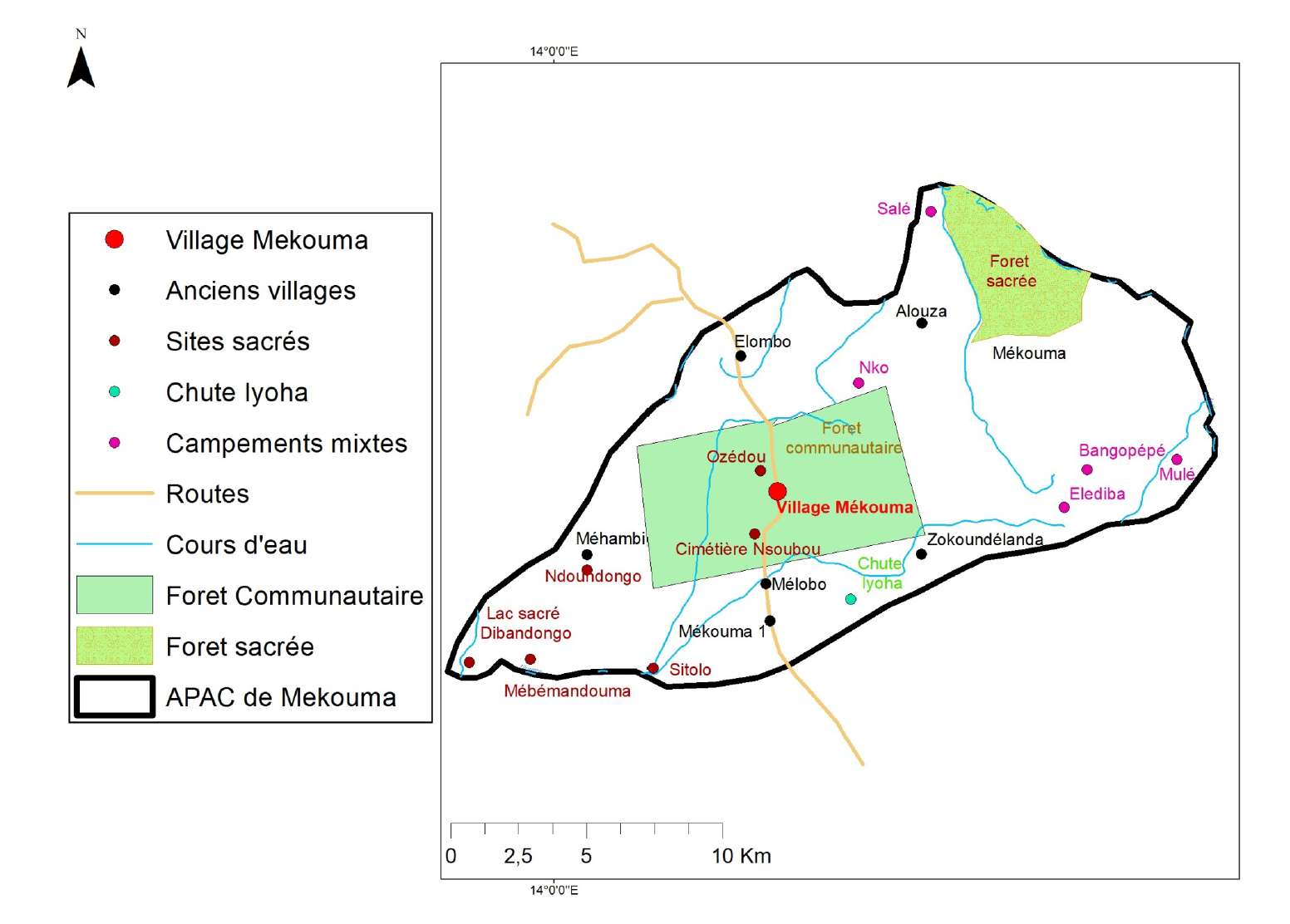

Cartographie des lieux sacrés réalisée par l'OSC NADA.

Le trou à reliques, gardien invisible

Dans la communauté de Ntolo, l’arrivée des missionnaires évangélistes a bouleversé les croyances. Considérées comme de la sorcellerie, les reliques des ancêtres — crânes, objets rituels — ont été rejetées. Les notables ont alors creusé un trou profond, y déposant toutes les reliques, créant ainsi un puit sacré.

Aujourd’hui encore, c’est un lieu de consultation spirituelle : en cas de problème, on y fait des incantations pour trouver des réponses. La forêt autour est intouchable. Toute tentative d’agriculture y échoue mystérieusement : « Les plantations ne donnent rien, c’est comme si la puissance des reliques empêchait de perturber l’endroit », explique Alex. Cette croyance décourage l’exploitation, protégeant la biodiversité alentour.

Une reconnexion vitale

Ces histoires ne sont pas de simples légendes. Elles structurent la relation des communautés à leur environnement. Elles montrent que protéger un lieu sacré revient souvent à préserver un écosystème entier.

Pour Alex, la distinction entre protéger la culture et protéger la biodiversité n’existe pas : « La forêt et la vie des gens vont toujours ensemble. Si on perturbe la forêt, on perturbe leur stabilité. »

En redonnant aux communautés la reconnaissance de leurs APAC, NADA ravive ce lien. Des anciens emmènent à nouveau leurs enfants sur les terres dont parlaient leurs grands-parents. Les récits reprennent vie, et avec eux, la conscience que la nature et l’identité culturelle sont indissociables.

La communauté de Malassa. Gabon, 2025. Crédit : Marie Furtado.

Préserver ces pratiques, c’est maintenir debout la forêt, mais aussi l’âme de ceux qui l’habitent. Car la reconnexion à la nature commence par la reconnexion à soi et à ses ancêtres — un chemin qu’Alex et NADA tracent, afin de démontrer que ces pratiques traditionnelles protègent significativement les forêts et la biodiversité, avant qu’elles ne disparaissent.

Cliquez ICI pour en savoir plus sur le travail de NADA !